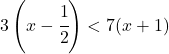

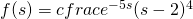

[:it]Trovare l’antitrasformata di Laplace di

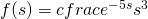

a)

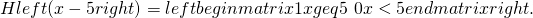

b)

Sviluppo

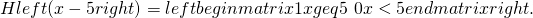

a) ![Rendered by QuickLaTeX.com \cfrac{1}{s^{3}}=L\left [ \cfrac{x^{2}}{2!} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ecac936a25f0efc0abe8e54fd4199ef5_l3.png)

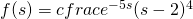

adesso uniamo il tutto e si ha che:

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=\cfrac{e^{-5s}}{s^{3}}=L\left [\cfrac{(x-5)^{2}}{2!}\cdot H(x-5) \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a93bf7df39c3f32c6370d33163c29130_l3.png)

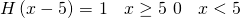

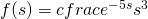

con  è la funzione gradino unitario di Heaviside che è definita così:

è la funzione gradino unitario di Heaviside che è definita così:

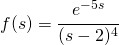

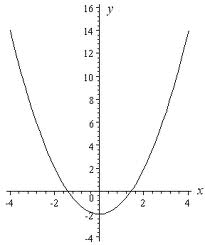

b) Questo secondo esercizio è praticamente uguale al precedente

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=\cfrac{e^{-5s}}{(s-2)^{4}}=L\left [ \cfrac{\left ( t-5 right )^{3}}{6}e^{2(t-5)}cdot H(t-5) \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-95a144a76023a65211924855e3ccd6ef_l3.png)

In particolare notare che l’argomento dell’esponenziale è uguale all’orgomento dell’elevazione al quadrato ed il 2 all’esponente corrisponde al 2 presente al denominatore della trasformata.[:en]

Renè Magritte

Trovare l’antitrasformata di Laplace di

a)

b)

Sviluppo

a) ![Rendered by QuickLaTeX.com cfrac{1}{s^{3}}=Lleft [ cfrac{x^{2}}{2!} right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3b32d32d29aa4c5849b6429e993be175_l3.png)

adesso uniamo il tutto e si ha che:

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=cfrac{e^{-5s}}{s^{3}}=Lleft [ cfrac{(x-5)^{2}}{2!}cdot H(x-5) right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3e021053ab69575bdd7f7249dfe2fb2b_l3.png)

con  è la funzione gradino unitario di Heaviside che è definita così:

è la funzione gradino unitario di Heaviside che è definita così:

b) Questo secondo esercizio è praticamente uguale al precedente

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=cfrac{e^{-5s}}{(s-2)^{4}}=Lleft [ cfrac{left ( t-5 right )^{3}}{6}e^{2(t-5)}cdot H(t-5) right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0401e2395625cf3e476bba7c7e53fb29_l3.png)

In particolare notare che l’argomento dell’esponenziale è uguale all’orgomento dell’elevazione al quadrato ed il 2 all’esponente corrisponde al 2 presente al denominatore della trasformata.[:de]

Renè Magritte

Trovare l’antitrasformata di Laplace di

a)

b)

Sviluppo

a) ![Rendered by QuickLaTeX.com cfrac{1}{s^{3}}=Lleft [ cfrac{x^{2}}{2!} right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3b32d32d29aa4c5849b6429e993be175_l3.png)

adesso uniamo il tutto e si ha che:

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=cfrac{e^{-5s}}{s^{3}}=Lleft [ cfrac{(x-5)^{2}}{2!}cdot H(x-5) right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3e021053ab69575bdd7f7249dfe2fb2b_l3.png)

con  è la funzione gradino unitario di Heaviside che è definita così:

è la funzione gradino unitario di Heaviside che è definita così:

b) Questo secondo esercizio è praticamente uguale al precedente

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=cfrac{e^{-5s}}{(s-2)^{4}}=Lleft [ cfrac{left ( t-5 right )^{3}}{6}e^{2(t-5)}cdot H(t-5) right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0401e2395625cf3e476bba7c7e53fb29_l3.png)

In particolare notare che l’argomento dell’esponenziale è uguale all’orgomento dell’elevazione al quadrato ed il 2 all’esponente corrisponde al 2 presente al denominatore della trasformata.[:]

![Rendered by QuickLaTeX.com \cfrac{1}{s^{3}}=L\left [ \cfrac{x^{2}}{2!} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ecac936a25f0efc0abe8e54fd4199ef5_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=\cfrac{e^{-5s}}{s^{3}}=L\left [\cfrac{(x-5)^{2}}{2!}\cdot H(x-5) \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a93bf7df39c3f32c6370d33163c29130_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com f(s)=\cfrac{e^{-5s}}{(s-2)^{4}}=L\left [ \cfrac{\left ( t-5 right )^{3}}{6}e^{2(t-5)}cdot H(t-5) \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-95a144a76023a65211924855e3ccd6ef_l3.png)